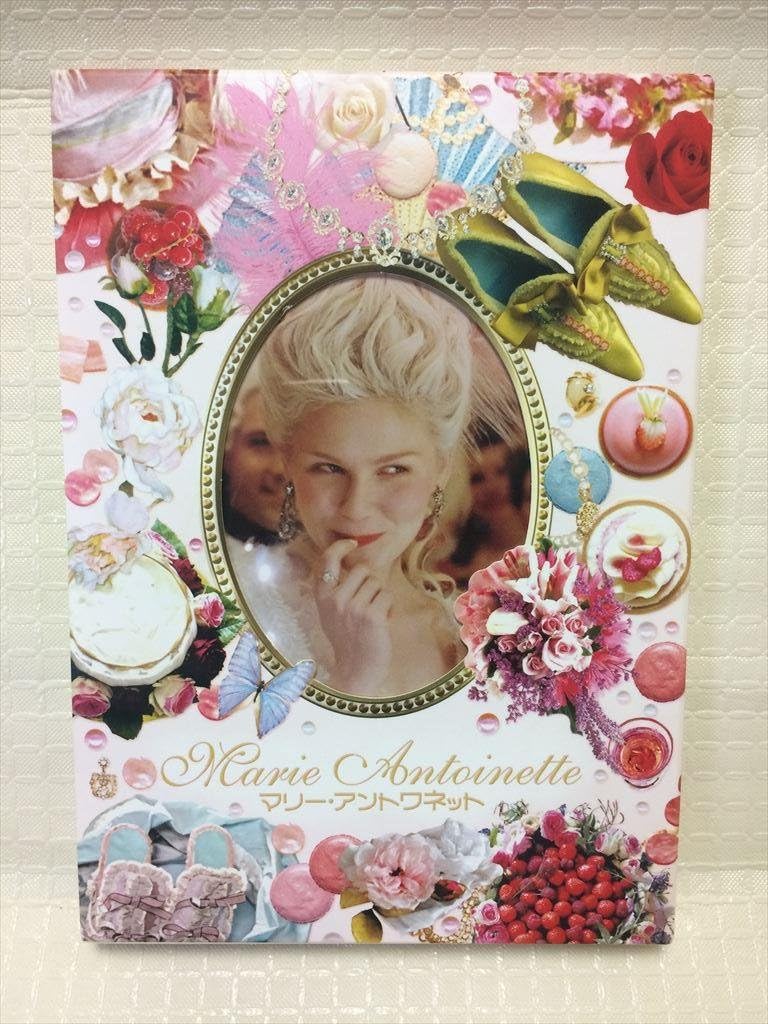

『マリー・アントワネット』

ポスター画像出典:『Amazon』

プレス試写でブーイングが起き、フランスのマリー・アントワネット協会の会長も

「この映画のせいで、アントワネットのイメージを改善しようとしてきた我々の努力が水の泡だ」

としたらしいが、制作側は『スポットライトを当てた場所が違う』として反論したという。例えばナポレオンも、犠牲者のことを考えると英雄視などできないが、生い立ちや悲劇の境遇などにライトを当てれば、人生の正当化というより『一人の非凡な人間の人生の資料』になる。

そもそも、マリーアントワネットは『イメージを改善する』必要があるかどうかが怪しい。『マリーアントワネット協会』ではなく、フランスのもっと幅広い王道の協会なら分かるが、狭く身内に近いところからブーイングが出ても、あまり意味はない。

例えばカルト教団が凄惨な事件を生み出して、その教団ごと『悪徳カルト教団』として取り上げた時、『いや、必ずしもそんなことばかりじゃない』と身内は主張するに決まっている。そこに人がいて、積み上げてきた人生があり、それらすべてが否定されたと思った人々が、自己防衛と自己の正当化の為に、そうするのだ。

マリーアントワネットの映画はいくつもあるが、どれを観ても内容はほぼ同じである。『マリー・アントワネットに別れをつげて』という映画では、彼女を『朗読係』という側近からの目線で見てどう映るかという視点が描かれるが、そうしていくつもの視点から見ることが、真実に近づくために必要な要素である。

彼女が第三市民の人生とは大きく乖離した人生を生きていたことは間違いなく、『その乖離自体が問題』だということは、彼女がルソーに傾倒していたことを考えれば分かるはずだ。『パンがなければ』が彼女の言葉だとかルソーの『告白』の言葉だとかそういうことはどうでもよく、彼女自体は乖離していた。そしてルソーは『そうした乖離はそもそも人間に存在しなかった』としているのだから、『第三身分』というシステムが存在したいたこと自体が問題だったのだ。

そりゃあ私でも『一生頭が上がらない、一生かけても超えられない身分や人々がいる』などという、天竜人のような存在を突き付けられた時、はらわたが煮えくり返り、いつか下剋上してやろうと燃えるに決まっている。そういう生命が持つ本来のエネルギーを無視して無理矢理偏った人間が一方的に理屈を固めても、生命の心底までは、納得させることはできないということだ。

そこまで考えた上で、『彼女もそんな時代とシステムに巻き込まれた犠牲者の一人だ』と考えることはできる。