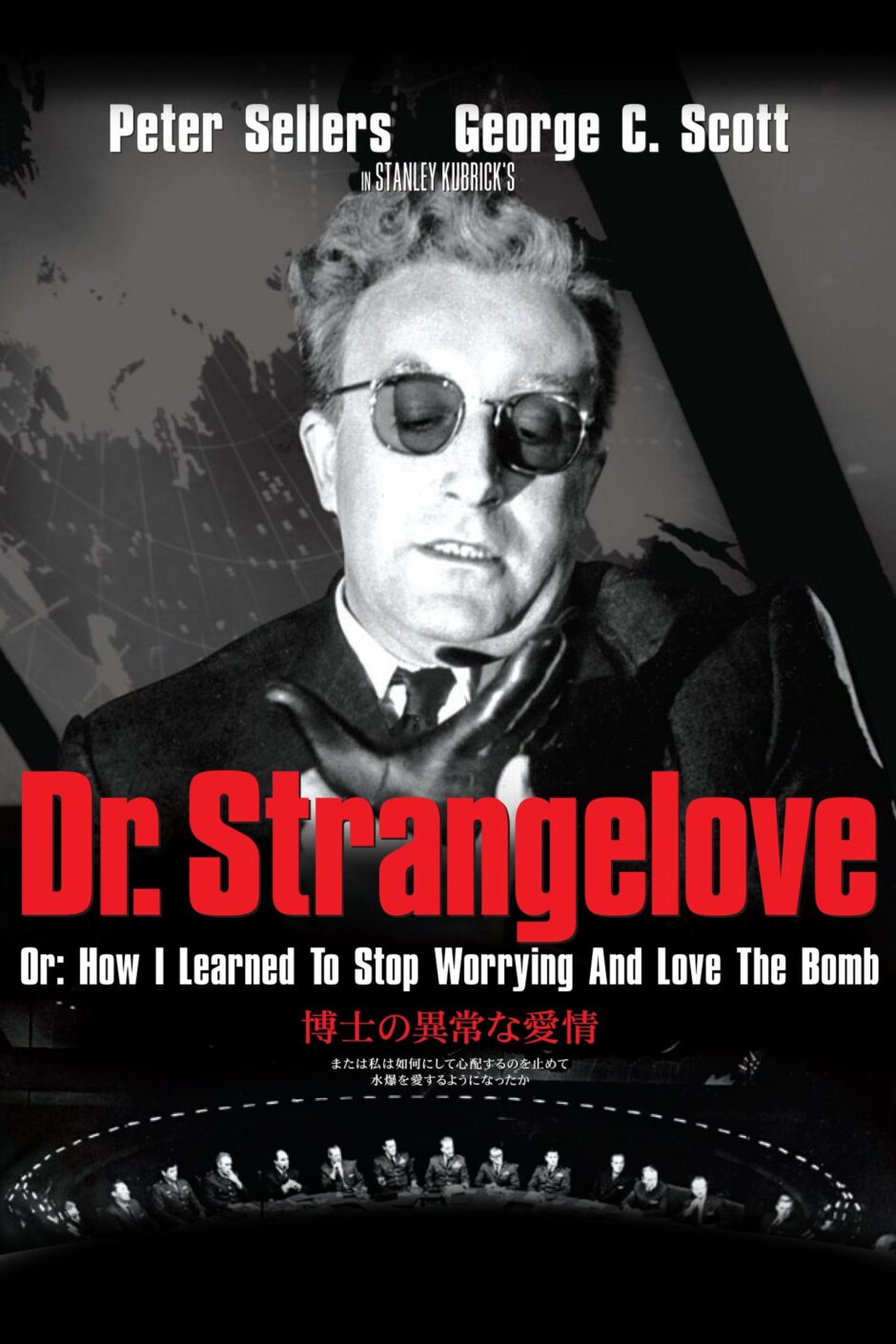

『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか』

ポスター画像出典:『Amazon.co.jp』

この映画は『アンハッピーエンド』の傾向になるアメリカン・ニューシネマの流れの中で作られたアンハッピーエンド作品とは違って、大きな力に逆らって作られた芸術作品である。『カッコーの巣の上で』や『時計仕掛けのオレンジ』がその流れの中で出来た作品だとしたら、そこにはそこまで大きなエネルギーはいらなかったわけだ。いやもちろん無難な作品を作るよりはエネルギーを要するだろうが、流れに逆らう方が物理的に考えても難易度が高い。

だがこの作品は、『冷戦』という世界が滅びるかもしれない大きなエネルギー、その真っ只中にあって、その流れに逆らって風刺した希少な作品なのである。その意味で、キューブリックという人間はやはり稀代の鬼才映画監督である。黒澤明と互いに認め合っていたというが、『時計仕掛けのオレンジ』が流れに従って楽をした作品というわけではなく、それとは別に『アイズワイドシャット』や『フルメタルジャケット』のような世界観を作り上げるのだから、その才能と実力は確かなものだ。

アメリカの有名な映画評論家は「おそらく20世紀最高の風刺映画」と評価したらしいが、週刊風刺新聞『シャルリー・エブド』の本社にイスラム過激派テロリストが乱入して起きた『シャルリー・エブド襲撃事件』の例でみても分かるように、渦中にあって大きなエネルギーに逆らって風刺をすることは、時に命を危険にさらすことになる。

ただ、このストレンジラヴ博士のモデルには『熱核戦争論』の著者ハーマン・カーン、マンハッタン計画の参加者ジョン・フォン・ノイマン、ナチス政権下でV2ロケットを開発したヴェルナー・フォン・ブラウン、「水素爆弾の父」と呼ばれるエドワード・テラーが挙げられているわけだが、『シャルリー・エブド襲撃事件』と違うのは、ここで風刺された人物たちは、心底では本当は分かっているからだ。

『核戦争になったら地球は終わりだけど、そんなこともわかんないのか』

ムハンマドを通してイスラム教とそれを信じるムスリムの存在を否定するのとは違い、『心底ではわかっているはずのこと』をチクリと刺しただけなので、この映画を観て激昂する人というのはいないわけである。例えば登場人物のリッパー准将のモデルは、キューバ危機の際、全面核戦争を覚悟してでもキューバ空爆を行うべきだと主張したカーチス・ルメイ空軍参謀総長だが、

『トランス状態に入って高揚しているところ悪いが、冷静に落ち着いた考えた時、それは自分の死も意味するんだぞ』

として、風刺を通して諭しているので、これは『冷戦の抑止力』にも貢献していると言えよう。『トランス(高揚・盲信)⇒暴走(核爆弾の使用)⇒地球の終わり』というこの簡単な図式をこの映画を通して全体的に客観視することで、どの『部分』に問題性があり、テコ入れをするべきかが見えるようになる。

アメリカは第二次世界大戦以降から、イギリスとフランスに変わってこの世界のトップに君臨していて、それは現在進行形で続いている。両国が戦争で多大なるダメージを負い、またアメリカがこれらの国にお金を貸していたこと、そして自国が戦場とならずにノーダメージで切り抜けられたことなどが関係しているが、ソ連というのはその『アメリカ一強時代』を崩す可能性がある唯一の不安要素だった。

そのソ連からの転覆を阻止するのはいいが、「共産主義者によって既にアメリカは侵食されている」「水道水フッ化物添加はアメリカ人の体内の『エッセンス』を汚染する陰謀だ」などという過剰反応や、カーチス・ルメイのような常軌を逸した考え方は、権力に溺れた人間が陥る越権的なものである。

アメリカがトップでいるのはいい。だが、それに『執着』してしがみついた結果、この世界ごと失ってしまうような滑稽な事態に転落するようであれば、この世界にまともな人間はいない。皆『異常』だよ。この映画はトランス状態にあった当時の要人たちに、そういう視点を与えたのではないだろうか。