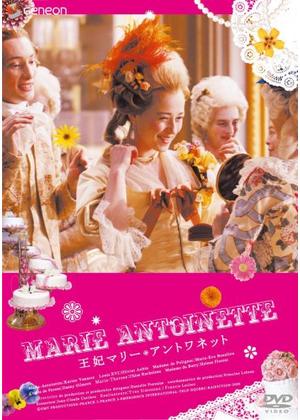

『王妃マリー・アントワネット』

ポスター画像出典:『Filmarks映画情報』

1770年、マリー・アントワネットがルイ16世の元にとついだときには、すでに王室は腐敗していた。ルイ14世の時代に『王権神授説』が唱えられ、絶対王政の体制が取られてから、ヴェルサイユ宮殿のような世界遺産ができたのはいいが、民衆との間には深い溝ができ、民衆の宗教すらそれを阻害するための危険因子として警戒された。

兼ねてからこの言葉の真意について論議されてきたが、あるフランス人の意見としては、『高い物が食べられないなら、安い物でも十分よ』という意味で、多くの人がこの言葉だけを短絡的に解釈して、浪費癖のある王妃のイメージを想像してしまっていたようだ。しかも、この言葉自体も、彼女が言っていたかどうかが定かではないという。

映画でも、これが彼女の言葉ではないと断言している。だが、続けて『そう言われてもおかしくない生活をしてしまっていた』として、結局彼女らに浪費癖があり、散在するだけの浮世離れした悪しき習慣があったというのである。仮面をつけて外で遊び、大きくお金を浪費。自分のドレス代は年間10億円というのだから、やはり彼女に悪い噂が立つのは仕方ない。

そこに起きるのが『首飾り事件』である。とにかく、王妃の支出が増えるたびに、国民の生活は窮地に陥り、聖職者と貴族は課税を免除される。包茎が理由でルイ16世と交わることができず、王室に窮屈さを感じていたことは同情するが、そんな事情を抱えている人間は大勢いるのである。『フランス革命』は起こるべくして起こった。これは、歴史をテキストで読んでも、こうして映像で観ても、やはり変わらない結論だと言えるあろう。処刑は、不安定だった国のブレーキ替わりであり、見せしめだった。ナポレオンが登場する直前のフランスの歴史である。